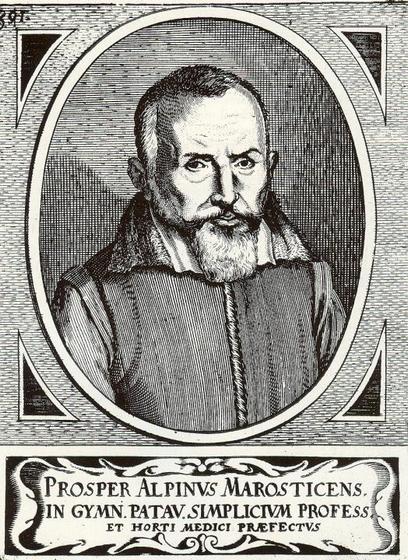

Nato a Marostica da Francesco, Prospero Alpini (1553-1616) si immatricolò nello Studio di Padova nel 1574. Dopo la laurea in filosofia e medicina, risiedette per quattro anni (1580-1584) a Il Cairo in qualità di medico del console veneziano Giorgio Emo. Qualche anno dopo il suo ritorno a Padova, in virtù della fama derivatagli dalla pubblicazione delle molteplici osservazioni mediche e naturalistiche compiute nel corso del soggiorno egiziano, gli fu affidata la lettura dei semplici presso lo Studio, cui nel 1603 si aggiunsero gli incarichi della prefettura dell’Orto botanico e della ostensione dei semplici. «Attento e accurato scrutatore delle piante», come lo definì Pier Andrea Saccardo, le sue ricerche botaniche furono sempre mirate alla conoscenza degli eventuali usi terapeutici delle specie considerate. Alpini fu infatti anche medico pratico di grande valore: in questo campo, le sue ricerche si indirizzarono prevalentemente verso gli studi semeiologici secondo una prospettiva neo-ippocratica e la rivalutazione dell’antica dottrina della setta metodica in chiave solidista. Tormentato da gravi problemi di salute negli ultimi anni di vita, morì a Padova nel 1616.

Nel 1963, sulla base di un approfondito studio documentario, è stato possibile dimostrare che la forma corretta del suo cognome è Alpini, e non Alpino, come più comunemente si usa. La forma Alpini, infatti, non soltanto compare in quasi tutti i documenti dell’epoca in cui è riportato in volgare il nome del suo casato (dall’atto di matrimonio a quello di morte), ma anche (e ciò ha un peso decisivo) è da lui utilizzata negli autografi in volgare che hanno il carattere di atti ufficiali, come la polizza dei beni e il testamento.

1553La nascita (23 novembre 1553)

1553La nascita (23 novembre 1553)Alpini nacque a Marostica il 23 novembre 1553, secondo di quattro figli. Alla città d’origine rimase sempre legato affettuosamente, onorandosi di fregiarsi dell’appellativo di Marosticensis. Anche nel suo stemma di studente a Padova troviamo un evidente ricordo dello stemma della città natale.

Il padre di lui, Francesco Alpini, esercitava la professione medica a Marostica con ampia notorietà locale e con notevole successo. Il figlio illustre ne parla sempre con grande affetto e ammirazione. Dovette trattarsi di un personaggio abbastanza noto ai suoi tempi, come è dimostrato anche dalle sue conoscenze, tra cui quella particolarmente influente di Antonio Morosini. Francesco Alpini ha avuto il merito non solo di aver acceso nel figlio la passione per gli studi di medicina, ma anche di averlo spinto a partire per l’Egitto quando se ne presentò l’occasione.- Il dottorato in filosofia e medicina all'Università di Padova (28 agosto 1578)1578

Nel 1574 Prospero Alpini si immatricolò nella facoltà dei filosofi e medici dell’Università di Padova, terminando gli studi nel 1578. Subito dopo la laurea iniziò la propria attività professionale, esercitando la medicina nella borgata di Camposampiero. Alpini, probabilmente, considerò questa una soluzione provvisoria, che gli fu quasi certamente imposta dalle difficoltà economiche: mal poteva il suo spirito irrequieto e indagatore adattarsi alla comune pratica professionale in una cittadina di provincia. Ritroviamo in lui, infatti, quello spirito ulisside che era stato acceso negli uomini del Rinascimento dalle scoperte geografiche, uno spirito di ricerca proteso verso i nuovi orizzonti aperti da quelle scoperte.

1580Il viaggio in Egitto (1580-1584)

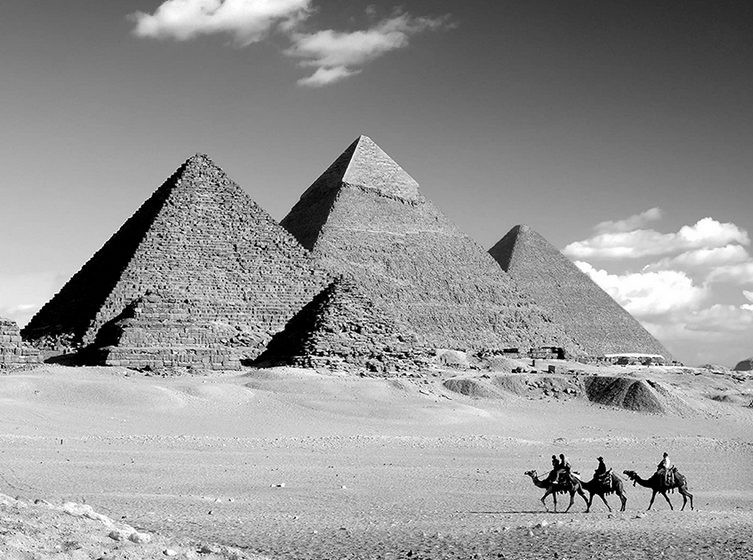

1580Il viaggio in Egitto (1580-1584)Sotto l’influenza dell’amatissimo maestro Melchiorre Guilandino, prefetto e ostensore dell’Orto Botanico di Padova, e delle esplorazioni naturalistiche da questi compiute in terre lontane, Alpini fu in Egitto dal 1580 al 1584 al seguito dell’ambasciatore veneziano Giorgio Emo. La sua attività in quel periodo e le molteplici osservazioni compiute sono in buona parte documentate nelle opere De medicina Aegyptiorum (1591), De Balsamo (1591) e De plantis Aegypti (1592), che ebbero un’accoglienza molto favorevole. La sua esplorazione dell’Egitto riguardò tutti gli aspetti di questo straordinario paese, e suscita una certa emozione ancor oggi leggere che tra i graffiti lasciati dai visitatori sulla sommità della grande piramide di Cheope egli trovò anche quello del suo maestro Guilandino.

- Le prime pubblicazioni (1591-1592)1591

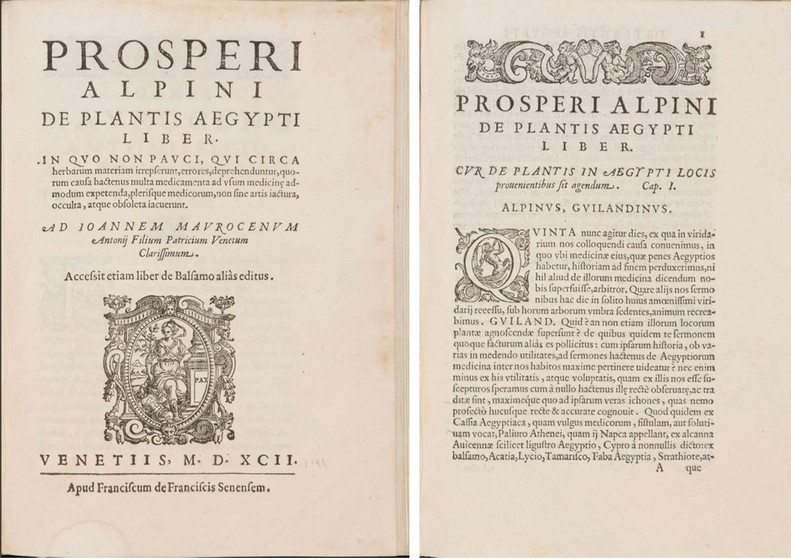

Le osservazioni compiute durante il viaggio in Egitto, non soltanto mediche e naturalistiche ma anche etnologiche, storiche e archeologiche, sono in buona parte contenute nelle opere De medicina Aegyptiorum libri quatuor (1591), De balsamo dialogus (1591) e De plantis Aegypti liber (1592). Nel De plantis Aegypti sono descritte e illustrate una cinquantina di specie medicinali spontanee e coltivate delle regioni da lui visitate, di largo uso nella medicina egiziana del tempo; l’opera è corredata da illustrazioni molto precise, eseguite da un pittore veneziano di cui si ignora il nome. Tra le specie descritte e delineate figura la pianta del caffè (Coffea arabica L.), ma già l’anno precedente nel De medicina Aegyptiorum aveva presentato gli impieghi terapeutici della bevanda ottenuta dai semi tostati. Altre due opere dedicate alle osservazioni compiute in quegli anni furono pubblicate postume, i De plantis exoticis libri duo, pubblicata nel 1627 dal figlio Alpino Alpini, e i Rerum Aegyptiarum libri IV, da lui ordinata e preparata per la stampa negli ultimi anni di vita ma uscita soltanto nel 1735 a cura di Bartolomeo Sellari, cancelliere dell’Università.

1594La chiamata sulla cattedra patavina (1594) e gli studi "de medico praesagio" (1601)

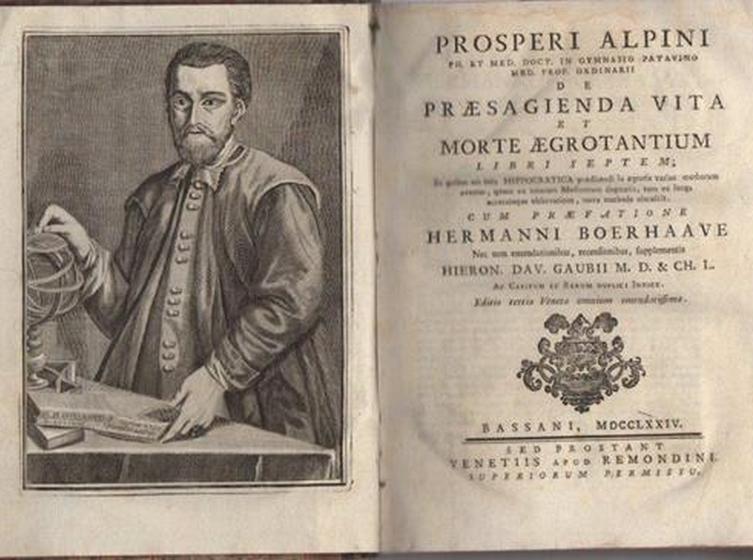

1594La chiamata sulla cattedra patavina (1594) e gli studi "de medico praesagio" (1601)Le opere pubblicate tra il 1591 e il 1592 ebbero un’accoglienza molto favorevole e, soprattutto, richiamarono su di lui l’attenzione dei Riformatori dello Studio di Padova, che, convinti d’esser riusciti a individuare un soggetto che avrebbe degnamente occupato la cattedra di lettura dei semplici, vacante dal 1568, lo nominarono lettore dei semplici con ducale del 19 aprile 1594, per uno stipendio annuo di duecento fiorini. Alpini si dedicò con grande impegno all’insegnamento, giungendo a spendere del proprio denaro per procurarsi i semplici necessari per le dimostrazioni agli scolari. Riconfermato alla lettura dei semplici con ducale del 23 giugno 1601, con un aumento di stipendio di 150 fiorini annui, nello stesso anno pubblicò un’opera destinata ad avere un grande successo, intitolata De praesagienda vita, et morte aegrotantium libri septem, che in realtà era parte di un più ampio lavoro de medico praesagio, di cui nel 1966 è stata pubblicata una parte superstite, intitolata De longitudine et brevitate morborum. Il De praesagienda è un’opera clinica, semeiologica, che si fonda sull’antico pensiero ippocratico, in cui Alpini introduce un criterio sistematico, arricchito e verificato dalle proprie osservazioni personali

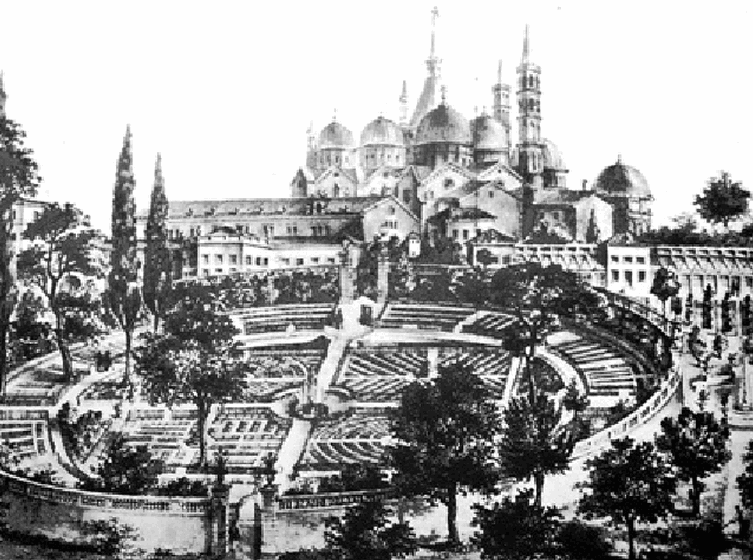

- La prefettura dell’Orto Botanico di Padova1603

Alpini si dedicò con grande impegno all’insegnamento, giungendo a spendere del proprio denaro per procurarsi i semplici mezzi necessari per le dimostrazioni agli allievi. Con la nomina nel 1603 a prefetto dell’Orto Botanico di Padova e ad ostensore dei semplici, la sua fama di medico, naturalista e insegnante superò i confini del Veneto e dell’Italia. Il decennio che va dal 1603 al 1613 segna il culmine della sua attività didattica e scientifica. Sotto la sua direzione l’Orto Botanico di Padova diventò un importante centro di studio e di ricerca, soprattutto per quanto riguarda la diffusione della coltivazione di molte specie esotiche. Alpini fu in corrispondenza con molti studiosi italiani e stranieri con i quali effettuò scambi di piante e di semi, come Gaspard Bauhin (1560-1624) e Joachim Camerarius junior (1534-1598).

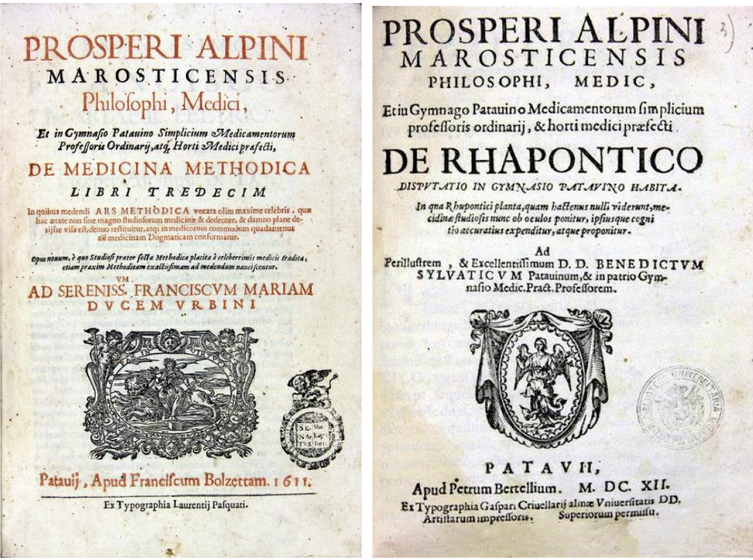

1611Le opere della maturità (1611-1612)

1611Le opere della maturità (1611-1612)Nel 1611 Alpini pubblicò i De medicina methodica libri XIII, interessante e acuto tentativo di ridestare l’attenzione dei medici verso l’antica dottrina della setta metodica e quindi verso il pensiero solidista. Attinente alla botanica e alla materia medica è invece l’operetta De Rhapontico disputatio in Gymnasio Patavino habita (1612), in cui è illustrata una specie di rabarbaro (Rheum rhaponticum L.) proveniente dai monti di Rodope nella Tracia (l’odierna Bulgaria) ricevuta in dono nel 1608 dal medico Francesco Crasso di Ragusa e che aveva attecchito facilmente nell’Orto, mantenendo in parte le proprietà terapeutiche; Alpini pertanto auspicava che la possibilità di coltivare questa specie a Padova eliminasse la dispendiosa importazione della droga e facesse cessare lo spaccio di surrogati poveri di principi attivi. Nel 1614 furono completati il De plantis exoticis e i Rerum Aegyptiarum libri IV, che – come si è detto – furono pubblicati postumi.

- Gli ultimi anni di vita1613

Ricondotto sulla cattedra patavina il 29 marzo 1613, con uno stipendio portato a 750 fiorini annui, nei suoi ultimi anni di vita Alpini fu pesantemente segnato dalle sue precarie condizioni di salute: per quattro mesi tra il 1613 e il 1614 soffrì di violenti dolori articolari («dolores arthritici miserabiles»), ai quali fece seguito un accidente apoplettico («malum gravissimum symptoma apoplecticum»), che lo condusse in fin di vita. Sopravvennero quindi dapprima una gravissima infiammazione cutanea («erysipelas perniciosum») e quindi, nel settembre 1614, una «phrenitis letalissima», con febbre altissima e delirio, che durò per quattordici giorni. In aggiunta a questi mali, Alpini improvvisamente fu colpito da un nuovo genere di sordità («surditatis genere inaudito»): sentiva le voci e i suoni ma non li comprendeva, come se gli uomini parlassero lingue a lui sconosciute. È la prima descrizione della particolare forma di sordità che in seguito fu chiamata sordità verbale di Wernicke. «Profecto fateor me infelicissimum vivere», egli scrive con parole accorate, accennando al grave stato depressivo («melancholia») che ne derivò. Ma, abituato com’era a trar partito da ogni osservazione, concepì l’idea di scrivere un trattato de surditate, convinto che nessun medico ne avesse ancora compreso la vera natura.

1616La morte (23 novembre 1616)

1616La morte (23 novembre 1616)Colpito da una «lenta febris» negli ultimi mesi di vita, si spense sessantatreenne a Padova il 23 novembre 1616, suo giorno natale. Fu sepolto nella Basilica di Sant’Antonio. Prospero Alpini si sposò due volte. La prima moglie fu la bassanese Guadagnina Guadagnini, vedova, figlia di Lazzaro Guadagnini, con cui contrasse matrimonio a Bassano il 16 novembre 1587, deceduta anteriormente al 1598; la seconda moglie, Bartolomea Tarsia, era figlia del notaio padovano Marco Tarsio e dal loro matrimonio nacquero almeno sette figli, tra cui Alpino Alpini, che, incaricato della lettura e dell’ostensione dei semplici e della prefettura dell’Orto nello Studio di Padova nel 1633, morì il 12 dicembre 1637.